intra-mart導入事例(株式会社中日新聞社様)

お客様情報

| 商号 | 株式会社中日新聞社 |

|---|---|

| 本社 | 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目6番1号 |

| 設立 | 1942年9月1日 |

| 資本金 | 3億円 |

| 社員数 | 3275名(2011年7月1日現在) |

| 事業概要 |

ブロック紙の最大手として、中部地方を中心に高シェアを持つ。 日刊新聞( 中日新聞、東京新聞、北陸中日新聞、日刊県民福井、中日スポーツ、東京中日スポーツ) ・週刊新聞(中日こどもウイークリー)・書籍の発行、各種事業、中日劇場・中日文化センターの運営など。 |

| URL | https://www.chunichi.co.jp/ |

導入前の課題・ご要望

- 新聞販売店とのコミュニケーション強化

- 新聞・広告に次ぐ第3の収益確保

- 付加価値アップと読者にとっての魅力的な新聞の実現

導入後の改善点

- GCネットを使うことで、販売店同士の横のつながりが強化され、資材の共同購入、議事録や成功事例の共有により各販売店の売上・利益に寄与している。

- アンケート調査をリアルタイムで収集でき、集めた情報を元に新聞社で販売戦略をたてたり、戦略の軌道修正を迅速におこなったりすることが可能となった。

- GCネットを使い販売店と密接につながれたことで、直接接点のなかった読者へと1歩近づくことができた。

【課題】読者、販売店、新聞社をつなぐ壁のないコミュニーションを強化

intra-mart 導入の背景には、新聞業界全体が共通して抱える課題が存在している。インターネットが普及し情報収集方法の手段が多様化したこと、また読者が高齢化していく傾向にあることなどから、読者数の増加が簡単に見込める状況とは言い難い。こうした中、新たなビジネスモデルの構築が急務であった。

中日新聞 サービス・PR委員会の勝美浩氏は、「付加価値を高め新聞をより魅力的な媒体にすること、読者情報の管理を行うことにより短期間で離脱する読者を減らすこと、また、新聞・広告に次ぐ第3の収益確保の柱を構築することを重要視していた」と語っている。

こうした中2012年内には購読者限定の新サイトをオープンし、ニュースや暮らしに役立つ情報など、地域に密着した情報提供を行う予定である。

同社は、中部地方に強いネットワークを持つブロック紙の最大手として、地域に密着した情報を提供し続けてきており、今後のビジネスモデル構築を考える上でも、より一層、地域との連携を強化することを考えていたという。このため、エンドユーザである読者と接点を持つ各地の新聞販売店とのコミュニケーション強化は必然の流れだった。

新聞業界のユニークな特性の1 つとして、販売店同士の横のつながりの強さがあげられる。グループウェアは当初、4地区で数百店の販売店同士がコミュニケーションを図るために自発的に導入していた。この結果、グループウェアを持つ地域と持たない地域で伝達される情報の質や量にばらつきがでており、その均一化が課題となっていた。

同社GCネット事務局の前川義明氏は、「情報共有ツールのニーズがあるなら、新聞社としてバックアップしていきたい。また、読者の個人情報を持つ販売店が利用するツールですから、セキュリティをしっかり担保していくためにも、どの販売店も 簡単・安全に使えるものにしなければなりませんでした」と語っている。

(写真:GCネット事務局 前川 義明氏)

【導入】業界独自の要件にぴったり合致する システムを実現

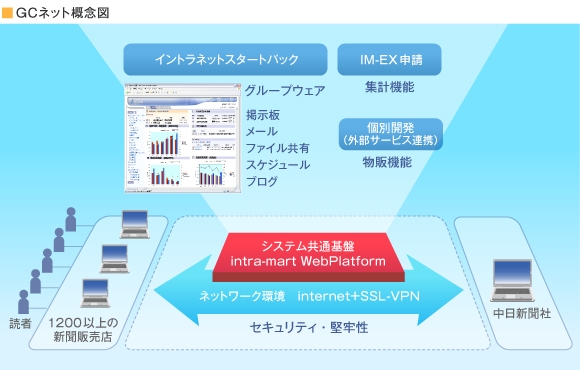

GCネットの概要は次のとおり。システム共通基盤としてintra-mart を導入し、グループウェア機能はイントラネット・スタートパックをベースに、メール、ファイル共有、掲示板などをカスタマイズした。また、IM-EX 申請による営業日報などの集計機能に加え、販売店向けの物販機能を個別開発している。中でも物販機能は、収益の第3の柱として育てようとしているチケット・書籍の販売業務を省力化するものであり、販売店にとっては販促力の強化に直結している。

GCネットは、オンプレミスで自社内のサーバルームに構築された。事業継続の観点から、安易に外部のデータセンタを利用することを選択せず、自社の堅牢な設備を活用しており、インフラはSSL - VPN を採用。インターネット経由で外部から中日新聞社内への接続を行わせる仕組みとなるため、セキュリティ面でも考慮した。

intra-mart を選択した背景について、社長室経営システム部の近藤祐司氏は次のように語る。「プロジェクト発足当時から、コストの削減は当然意識してきました。そして、欲しい機能を全部実現した上で、運用負担なども含めトータルで考えてみても、intra-mart ならコストを抑えて導入できると実感しました。また、独自慣習の強い業界であり要件が独特なこと、今後も新たなサービスを次々投入する予定であるためシステムをカスタマイズしていきたいという要望がありましたので、intra-mart のシステム基盤が持つ柔軟性は選定時の大きなポイントでした」。

(写真:社長室経営システム部部長 近藤 祐司氏)

|

|

|

【効果】物販業務の大幅な売り上げアップに寄与 GCネットの活用開始とともに物販業務をシステム化し、売り上げアップにつなげることが可能になった。 特に注力している野球などのチケット販売、書籍の販促をタイムリーに行うことが可能になった。 中日新聞社パートナーの1200を超える販売店のほぼすべて(名古屋本社管内)が参加し、実際に活用されていることからもわかるように、GCネットはどんなITリテラシーのユーザが使ってもわかりやすいポータルだ。そのセキュアかつタイムリーな情報共有基盤により、今まで課題とされていたコミュニケーションの分断、情報量のばらつきが一気に解消されることになったのだ。 さらに、申請書のWeb化ツール「IM-EX申請」による集計機能でアンケートを行い、販売店や読者の声を広く集めるといった用途にも使われている。こうして集めた情報を元に戦略を立てたり、また戦略の軌道修正を迅速に行ったりすることが可能になった。 「GCネットを使い販売店と効率的につながれたことで、今まで我々新聞社とは直接接点のなかった読者との距離を一歩縮めることができた。このつながりをより強くしていきたいというのが、私たちの方向性です」(勝美氏)。 また、新聞社と販売店というタテのつながりだけでなく、販売店どうしの横のつながりも強化されている。GCネット上での資材の共同購入、議事録の共有、成功事例の共有などが促進され、売り上げの向上に寄与している。 最後に、今後の取り組みついてお話を伺った。「一つの例をあげれば、GCネットを活用した災害時対応を検討しています。 各販売店は自店と地域の被災状況を速やかに新聞社に報告。それをもとに新聞社は配達網確保や確実な新聞輸送の方法を考えます。また、その情報を取材や地域支援にもスピーディーに活かすことができるようになると思われます。販売店を、単に新聞を配達するための中継地点ではなく、 地域に根差した情報発信やコミュニケーションの中枢を担う“ 小型基地局”として発展させたい」(前川氏)。 同社では、GC ネットという柔軟性の高いシステム共通基盤があることで、新たに「やりたいこと」ができた場合にも、機能を追加するだけで短期間かつ低コストで実現できる体制が整った。前川氏はさらに付け加える。「intra-mart のよいところは、アイデアがほぼ確実に形になるところです。構想段階で描いた機能は、GCネットにほぼそのまま実装されました。新しいビジネスモデルを考えた時も、それがGCネットで実現可能なのかと考えますが、まず、ほぼすべての要求に応えられる柔軟性と拡張性が備わっています」。 同社は今後、GCネットをさらに使い込んで機能追加していく方針であり、販売店や読者のために、新しいサービスを検討しているとのこと。intra-martは新たなビジネスモデルが生まれた時、そのオペレーションがどのようなものになるのかを可視化し、実際に動かし、さらには現場の声をいち早く確実に吸収することで改善につなげていく。intra-martは今後も中日新聞社の発展をITで支えていく。 |